今年は、1964年の東京オリンピックから50年だったが、このオリンピックを国民こぞってテレビで見ている中、大ヒットしていたのは、吉永小百合と浜田光夫の『愛と死を見つめて』だった。

さらに、勝新太郎の『座頭市』、そしてピンク映画も町の片隅でヒットしていたのである。

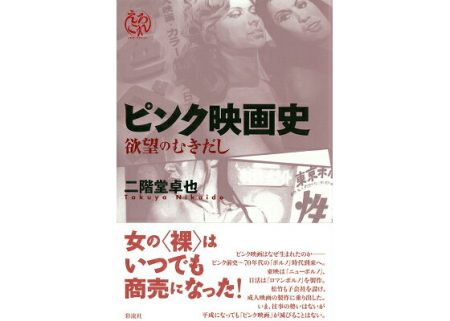

今や、「絶滅危惧種」と言われるピンク映画だが、私は昨年『黒澤明の十字架』を各過程で、さらにその後、若い人と映画について話していて、ピンク映画と日活ロマンポルノを混同していることがよくあり、驚いたことがあった。

どう違うのか、いちいち説明せねばならず、困惑したものである。

ピンク映画の起源をどこに求めるかも諸説あるが、一応1962年の小林悟監督、大蔵映画の『肉体の市場』になるが、1963年の映画『情欲の谷間』を「内外タイムス」の記者だった村井実氏が「おピンク映画」と呼んだことからピンク映画の名称が流布するようになった。

それ以前にも、ストリップなどを撮影したショー映画があり、独立映画館の3本立て等で上映されていた。

テレビの普及による新東宝の1962年の倒産に象徴される一般映画の後退、ニュース映画、文化映画会社の衰退によって、日本映画5社の周辺にいた起業家によってピンク映画が多数製作されるようになる。

それは、メジャー各社が映画興業の不振から、製作本数を劇的に減らしたことが大きな理由だった。

当時、封切映画館は、2週間かわりの2本立てだったので、製作会社が本数を減らせば、上映作品が不足するからで、中には特別週間等の名称を付して旧作を上映する館も多かった。

そのおかげで、私などは、日活の石原裕次郎や小林旭、あるいは今村昌平の旧作を見ることができたのだが。

ピンク映画は、当時300万円映画と言われたが、ヒット作となると、数千万円の売上になったと言われ、多くの者が参入し、若松孝二のような若手も出てくる。

だが、1971年の日活のロマンポルノ、さらに東映のニューポルノの製作によって次第に後退し、1980年代以降のビデオの普及で、日活はもとより、製作各社が新作の製作を中止するようになる。

この本の意義は、有名な大蔵映画や国映はすでにいくつかの本で紹介されてるが、松竹系のピンク映画として一時期多数の作品を作っていた東活などの製作会社の実態を明らかにしたことである。

東活作品は、京浜急行の日ノ出町駅に毎週ポスターが貼ってあり、「いったいこの会社はなんだ」と思ったものだ。

要は、松竹の名を出すわけにいかない上映館用として、小林悟監督作品を上映していたのである。

その実態については、ぜひ本書をお読みいただいたい。

また、ピンク映画の上映館名が出ているのが非常に嬉しく、こうしたデーターはきわめて少ないからである。