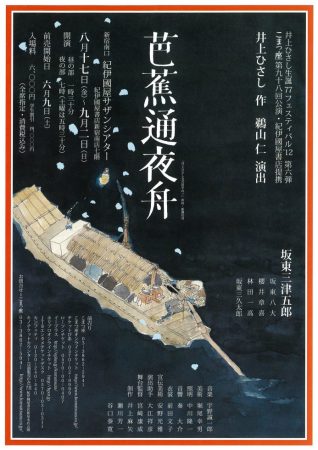

井上ひさし作、鵜山仁演出の松尾芭蕉の主に後半生を描く劇で、朗唱役が4人いるが、ほとんどが坂東三津五郎の一人芝居。

私は、一人芝居というものが大嫌いである。

なぜなら、それは大抵は、役者のナルシズムに終わるからである。

同じ井上ひさしの作で、渡辺美佐子主演の『化粧』も見たことがあるが、あまり同調できないものだった。

だが、この三津五郎の一人芝居は、そうしたナルシズムをほとんど感じないものだった。

その理由は、彼が歌舞伎と舞踊という、日本の伝統芸能の役者であることが大きいと思う。

演劇評論家渡辺保さんによれば歌舞伎では、役者は、芝居の中の役であると同時に、役者自身の人間であることが併存できるそうだ。

なぜ、そのようなことができるかと言えば、伝統芸能では、役者の内面は問題にされず、どう見えるかだけが重要とされるからである。

だから、観客は役者に向かって平気で屋号をかけることができる。

「大和屋!」という具合に。

つまり歌舞伎役者の優れた者は、多くは二重の演技をしているわけであり、ブレヒト的であるとも言える。

この芭蕉の評伝劇でも、三津五郎は、常に冷静で、芭蕉という近世文学の巨人を表現していた。

その点では、やや立派すぎて、悩みや迷いのない文学者になってしまっていたとも言えるだろう。

この劇を見て驚いたことの一つに、最後芭蕉の遺体が通夜船で川を下るとき、船頭が言う台詞だった。

自分も前句付けをしているが、自分は字が書けないので、世話役の人が文字に書いてくれるというのだ。

それが当時どの程度の割合だったかは分からないが、前句付を楽しむ連中の中に字を書けない者がいたということは、その前句は、完全に歌である。

そう考えると、連句や前句付も、現在で言えば、シンガーソングライターの如きものではないかと思った。

日本は、正月の歌会始で、天皇がお歌を披露するなど、実に文化的な国だが、その影響は無学文盲の輩にまで及んでいたことをあらためて認識させられた。

紀伊国屋サザン・シアター