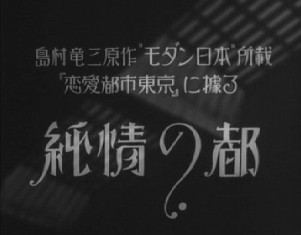

フィルムセンターで、『純情の都』を見る。

PCLとしては、『ほろよい人生』に次ぎ自主製作2本目で、ムーランルージュの作者島村竜三の原作を松崎啓次が脚本にしたもの。

構成は森岩雄となっているので、この作品の全体の企画は森岩雄なのだろう。

松崎は、戦前には『姿三四郎』、戦後は『明日を創る人びと』や『わが青春に悔いなし』など黒澤明作品の製作者にもなる。

話は、東京の同じアパートの部屋に同居している千葉佐智子と竹久千恵子のことで、二人は同じ雑誌社に勤務している。

だが、竹久はいい加減で、会社をすぐにズル休みし、堤真佐子、藤原釜足、岸井明らの仲間と遊んでいる。

千葉には、会社の社長徳川無声らが言いよるが、千葉は真面目なのですべて撥ねつけている。

だが、最後、色魔の島耕二に巧に誘惑されて貞操を奪われてしまう。

藤原、岸井らの公演の成功の宴から戻った竹久は、事実を知り、「心の純潔は奪われないわよ」と千葉を抱きしめる。

これは、一体何を言っているのだろうか。

重要なのは、千葉だけが着物を着ていることである。

作者たちは「和服に代表されるような日本的なものは、アメリカニズムの浸食に勝てない」と言っているのではないか。

竹久、岸井、藤原らは、すべてアメリカニズムの虜である。洋食、パン、コーヒー、タバコ、洋画、車など。

まさに、モボ、モガであり、ナンセンスである。

だが、それは同時に戦前の最も良い時代であり、加藤道夫の傑作『思い出を売る男』の回想場面に出てくるものだ。

あるいは、鮎川信夫や田村隆一、北村太郎ら「荒地派」の詩人たちにもあった、戦前の古き良き時代の青春である。

戦前の日本では、1932年の満州事変、満州国建国から、景気が良くなり、それから1940年までが一番好景気のときだったとされ、多くの文化、芸術が興隆している。

このことを抜きに、戦前と戦後の文化、芸術は語れないと私は思う。

すでに「日本的な純情な都会など、もうないよ」と作者たちは言っているのだと私は思う。

それは、松竹の監督小津安二郎も同様な位置にいたと思うのであるが。