生誕100年で、フィルムセンターは今井正特集で、普通では見られない作品を上映している。

『沼津兵学校』『怒りの海』『人生とんぼ返り』を見た。

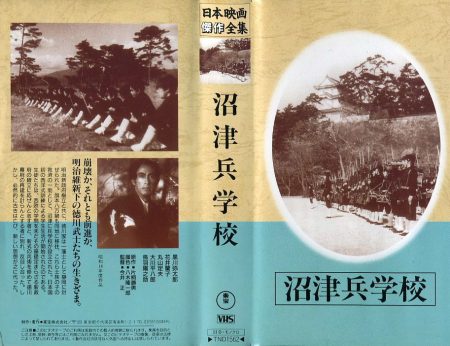

『沼津兵学校』は、東宝京都(JO)での今井の監督デビュー作、このとき撮影所生活は、わずか2年半だったという。

ほぼ同時期に新興キネマ京都から監督デビューしたのが、森一生で、当時よく比較されたそうだ。

『沼津兵学校』は、八木隆一郎が新国劇のために書いた劇の映画化で、徳川家の師弟のために作った沼津兵学校に、長州の蒲鉾屋の息子の黒川弥太郎が入学し、成長していく話。

ある意味で「学園もの」で、戦後の今井正の大ヒット作品『青い山脈』につながるものとも言え、今井自身は、「この映画のエピソードは、僕の旧制高校時代のことみたいなもの」と言っている。

校長が特異な台詞廻しなので、「誰か」と思うと丸山定夫である。

音楽が伊藤宣二で、「ぎっちょんちょん」などの俗謡をうまく生かしている。

黒川に惚れて、高価な原書を貸したために自害してしまう娘が花井蘭子、居酒屋の娘が山根寿子。

この山根には、吉永小百合がよく似ている。要は、二人とも美人だということである。

『怒りの海』は、1944年の戦意高揚映画の1本で、小林信彦が黒澤明の『姿三四郎』と比較し、その反英米性のアジテーションを批難していたことがあるので、大変興味があった。

大正時代のワシントン軍縮会議以降の、海軍の艦船の削減の中で、性能の向上に努力した「軍艦の父」と呼ばれた平賀中将の伝記映画。

極めて淡々としていて、決して過剰に扇情的ではない。

むしろ、「この程度で軍や内務省の検閲を通ったの」と思うほどに記録映画的である。

こういう作品を見ると、大河内伝次郎は、その台詞を声帯模写によく真似られるほど滑稽な役者という感じだが、むしろなかなか上手な役者だと思う。

『人生とんぼ返り』は、戦後の1946年に作られた、エノケンを主人公にした喜劇。

当時、GHQからは、「盛んに民主主義宣伝映画を作れと映画会社は言われていたが、急に民主主義宣伝もできず、結局エノケンやロッパの喜劇の製作に逃げた」と今井は言っている。

ヤクザの下っ端だったエノケンが、妻入江たか子の死をきっかけに改心し、娘を連れて薬売りに田舎町を歩くというもの。

「おいちに」の薬売りで、日露戦争以後、日本各地を歩いて薬を売り歩いた薬売りであり、エノケンの歌はさすがに味がある。

また、田舎の旅人宿の描写も、今日ではもう完全になくなったもので、様々な人がいて、その描写に感心する。

年の性か、子供と放浪するという話には弱くて、エノケンと別れるシーン等で「お父ちゃん!」と少女が再三叫ぶのには、思わず涙が出る。

製作は、東宝と榎本健一劇団の連名になっており、この頃(1946年)はまだ東宝も、エノケン、ロッパの劇団を抱えていた。だが、例の大ストライキの影響もあり、すぐに劇団を解散させて契約を打ち切り、エノケン、ロッパは一俳優として東宝と契約することになる。

戦後のインフレの中では、100人もの劇団員を養える力は、もうどこにもなかったのである。

そこから、古川緑波の愚痴の日記がはじまる。

戦時中は、エノケン、ロッパのみならず、長谷川一夫、高田浩吉、水の江滝子らの映画スターが自分の劇団を持って全国、さらに朝鮮、中国や台湾までも公演した。

その原因は、戦時中は統制で映画の制作本数が制限され、上映する映画が不足し、それを実演が埋めたこと。

さらに、国内では戦時体制の工場の24時間稼動で、暇な労働者が常に昼間から町にいて、彼らが観客となった事があった。

そうした特殊事情が、大衆芸能においても、あきれたボーイズを代表とするグループの盛況にもつながったのである。

その事情が亡くなった戦後で、実演が減り、劇団維持も難しくなったのも当然のことだった。

フィルムセンター