ブレヒト作、クルト・ワイル音楽の劇の映画化、1931年にトーキーを始めたアメリカのワーナー映画とドイツの会社との合作になっていて、日本では昭和7年に公開されている。

話は、大英帝国ロンドン、ソーホー地区の「匕首マック」と呼ばれる泥棒の首領の出世譚。街頭音楽師の、手回しオルガンの伴奏による絵解きのような物語から始まる。

彼は、町で見かけたポリーに一目ぼれしてものにし、その夜に結婚式を挙げるが、その品はすべて盗んできたものばかり。

警察に追われると、愛人ジェニーがいる売春宿に隠れて逃げてしまう。

そして、泥棒会社は、いつの間にか銀行を買収し、シティーの大会社になってしまう。

ロンドンの町は、女王の戴冠式のパレードと乞食のデモの群れ。

マックを追い、逮捕すべき警視総監も、会社に逃げ込んできて、役員になる。

彼とマックは、インドで共に兵隊だった友人だったのである。

『三文オペラ』は、日本でも戦前から数多く劇として上演されており、私も随分見たが、映画は初めてだった。

正直に言って、この映画は面白くない。なぜなら、演劇として上演される際の「祝祭的」なものが全くないからだ。

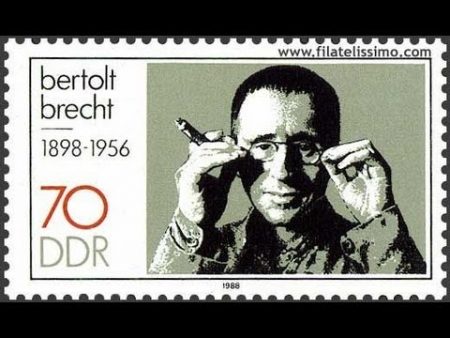

それは、言うまでもなく作者であるブレヒトが意図したもので、「社会的教訓劇」だからである。

つまり、イギリス、あるいは世界の資本主義のからくりを暴くのが、この劇の趣旨なのである。

今見ると、あまりにも図式的と見えるかもしれない。

だが、この泥棒株式会社が、いつの間にか銀行を買収して一流企業になってしまうのは、近年のアメリカのエンロンから、果てはわが国の「ホリエモン」のライブ・ドアーの大騒動までの数々の事例によく似てはいないだろうか。

経済学者大塚久雄の説によれば、ライブドアーに代表されるマネー・ゲームは、資本主義の本質から見れば邪道で、本来資本主義は、ピューリタニズムの禁欲的なものなはずだが、何年かごとに「強欲的資本家」が現れるのは、どうしてなのだろうか。

やはり、市場経済には、そうした性向を内在させていると言うことなのだろうか。

クルト・ワイルの音楽はいつ聴いても素晴らしい。

ジェニー役が、ブレヒトの妻ロッテ・レーニャで、達者な演技を見せる。

フィルム・センター