坂手洋二は、今の日本を代表する劇作家の一人だが、私は時として、どうしてこんなにつまらないことに拘るのと思うときがある。

今回の民芸への書き下ろしの新作は、ダム建設をめぐるテーマはともかく、遡る過去の題材は、なぜこんなものを取り上げるのと思わざるを得なかった。

多分、こうした運動の歴史に詳しくないだろう、演出の山下悟は、演出方法に困ったのに違いない。

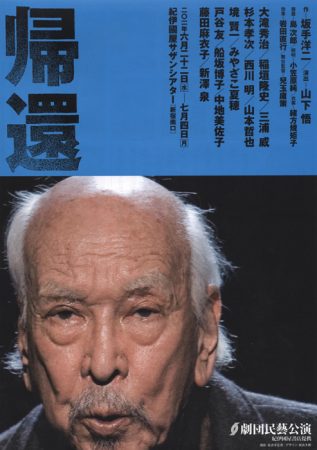

病院にいる老人大滝秀治のところに、息子杉本孝次がやって来る。

杉本は、末期ガンの宣告を受けているのだが、自分の娘に、絵を教えてやってくれと言う。

大滝は、学校の美術教師だったからだ。だが、家にはほとんどいず、時には数年間留守にしたこともあるのだという。

病室のテレビに、九州の山奥のダム工事に一人で反対し、立ち退きせずに頑張っている女性の姿が映っていたのだ。

大滝は、その女性を見ると、そこに行き、「約束を果たさなければならない」と、すぐに熊本の山奥の村に行く。

そこでは、1950年代からダム建設について、促進、反対の意見が長年にわたって交わされ、未だに建設が進行中なのだった。

1幕目は、この村の歴史、ダムと河川の問題点等への討論大会で、少々疲れた。

その村に1950年代に、大滝もある任務を帯びてやって来て、反対運動の中心で活動したことが分かる。

ここまで書くと分かるだろうが、大滝は、1950年代の日本共産党の山村工作隊の一人だったのだ。

1950年代前半、日本共産党は、中国での共産党政権の成立に触発されて、農村に工作隊を派遣し、農民を組織し、そこから革命を目指そうとしたのである。勿論、今では共産党の歴史の中では、極左冒険主義の時代として、その誤りは清算されたことになっている。

中では、東京奥多摩の小河内ダム地域へのオルグの派遣と失敗が有名である。

だが、大滝は、自己の活動を認めながらも「自分は偽者の工作隊だった」と言い出す。

こうなると、福田善行の傑作戯曲『袴垂れはどこだ』のように、ニセ者が本物になる例を思い出すが、ここではそうでもない。

「それって、ないんじゃないの、今までの歴史のお勉強は無意味だったの」と言いたくなった。

勿論、現在一人で頑張っている女性中地美佐子は、かつて大滝が、村で愛し合った女性の娘である。

二人の女性は、大滝の教えを守り、その言葉を信じて村を離れなかったのだ。

この大滝と中地の場面は、唯一劇的意味を感じるシーンだった。

最後、現在の河川の他に、地下を鍾乳洞を伝って流れてくる水源を発見し、村のダム計画は止まる。

この鍾乳洞を男たちがたどって行くシーンは面白かった。

坂手は、時としてすべてが見えてしまい、白けることがある。

だから、坂手洋二は、こういう先が見えないミステリーやホラーを書けば良いのではないかと思ったくらいだった。

だが、この劇の唯一の収穫が、大滝秀治の「私はまだ生きています」の台詞だけでは、少々虚しいというべきだろう。

紀伊国屋サザン・シアター